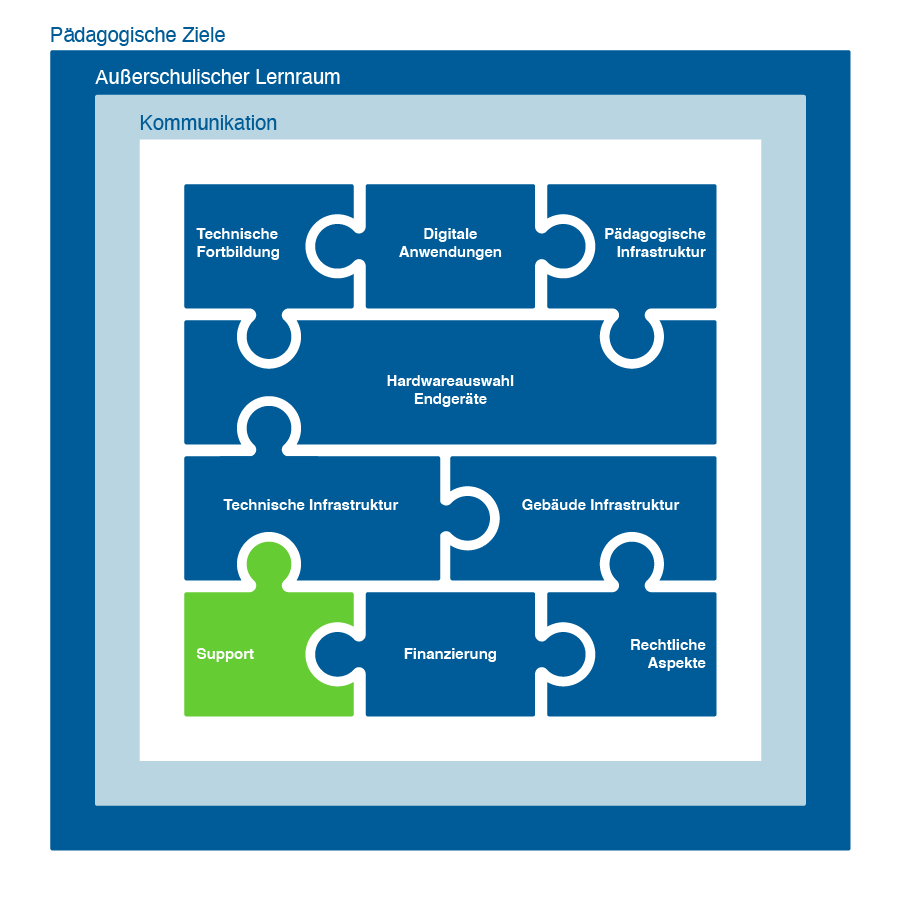

Eckbaustein 6: Technische Infrastruktur

Beteiligte: Schulträger, Schulleitung, Lehrkräfte.

Neben den im Eckbaustein „Gebäudeinfrastruktur“ beschriebenen, passiven technischen Infrastrukturen (strukturierte Verkabelung etc.) benötigt es für die Nutzung von digitalen Inhalten im Unterricht eine professionelle aktive IT-Infrastruktur. Dazu zählen neben dem Netzwerk und den Präsentationsmedien auch ein Schulserver und/oder Cloudsystem.

Eine erfolgreich implementierte IT-Infrastruktur benötigt eine Reihe von aufeinander aufbauenden Entscheidungen und implementierten Schritten:

netzwerkinfrastruktur

Netzwerkkonzept

Eine stabile, störungsfreie Netzwerkverkabelung des Gebäudes ist zwingend notwendig für den Betrieb einer erfolgreichen IT-Infrastruktur. Die Rahmenbedingungen dazu sind im Eckbaustein “Gebäudeinfrastruktur” beschrieben.

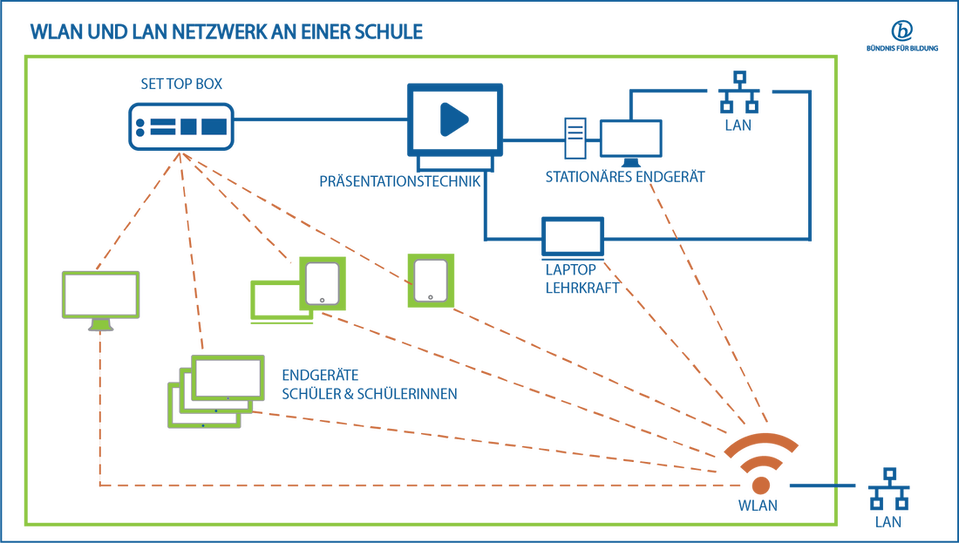

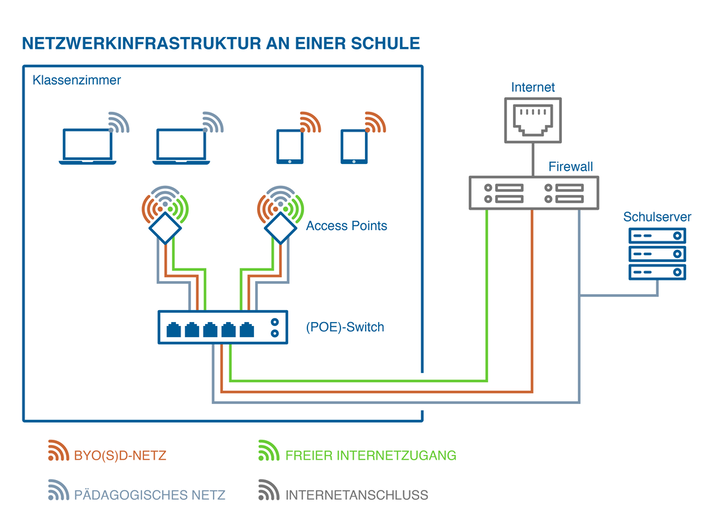

Unterschiedliche Daten und Inhalte erfordern unterschiedliche Anforderungen an die Absicherung und den Schutz der Netzwerke, in denen sie verarbeitet werden. Die Kultusministerien der Länder verlangen deshalb mindestens die Trennung von Verwaltungs- und pädagogischem Netzwerk (zumindest logisch über sog. virtuelle LANs kurz VLANs).

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, dass externe Geräte von Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte über ein eigenes (logisches) Netzwerk verbunden werden.

So ergibt sich als Idealszenario ein Schulnetzwerk, das in mindestens drei logische Teilnetzwerke unterteilt wird:

Nachfolgend sollen die Aspekte der aktiven Infrastruktur beleuchtet werden. Diese müssen sich aus den im Medienkonzept der Schule formulierten Zielen der Schule ableiten.

Die Infrastruktur muss so nachhaltig konzipiert werden, dass zukünftige Entwicklungen integriert und abgebildet werden können, wie zum Beispiel:

Im Medienentwicklungsplan des Schulträgers wird die Frage zum Standort der IT-Infrastruktur geklärt. Hierbei können folgende Szenarien umgesetzt werden:

Kabelgebunden

Zur Verbindung der einzelnen Endgeräte in den Klassenräumen, der WLAN-Access-Points und einzelnen Gebäuden untereinander ist die Einrichtung eines leistungsfähigen Computernetzwerks notwendig. Dabei ist ein kabelgebundenes Netzwerk einer kabellosen Verbindung vorzuziehen, da es Daten mit einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit und stabiler übertragen kann. Benötigt werden dazu Switche, die die Funktion der Verbindung der einzelnen Teilnehmer übernehmen. Wünschenswert sind Switche, die über eine logische Trennung von unterschiedlichen Netzwerken verfügen (sog. VLANs), da nur so auf neue Anforderungen der Netzwerksegmentierung und –steuerung optimal reagiert werden kann.

Eine stabile, störungsfreie Netzwerkverkabelung des Gebäudes ist zwingend notwendig für den Betrieb einer erfolgreichen IT-Infrastruktur. Die Rahmenbedingungen dazu sind im Eckbaustein “Gebäudeinfrastruktur” beschrieben.

Unterschiedliche Daten und Inhalte erfordern unterschiedliche Anforderungen an die Absicherung und den Schutz der Netzwerke, in denen sie verarbeitet werden. Die Kultusministerien der Länder verlangen deshalb mindestens die Trennung von Verwaltungs- und pädagogischem Netzwerk (zumindest logisch über sog. virtuelle LANs kurz VLANs).

Darüber hinaus kann es sinnvoll sein, dass externe Geräte von Schüler und Schülerinnen sowie Lehrkräfte über ein eigenes (logisches) Netzwerk verbunden werden.

So ergibt sich als Idealszenario ein Schulnetzwerk, das in mindestens drei logische Teilnetzwerke unterteilt wird:

- Verwaltungsnetzwerk

- Pädagogisches Netzwerk

- BYOD-Netzwerk für externe Geräte

Nachfolgend sollen die Aspekte der aktiven Infrastruktur beleuchtet werden. Diese müssen sich aus den im Medienkonzept der Schule formulierten Zielen der Schule ableiten.

Die Infrastruktur muss so nachhaltig konzipiert werden, dass zukünftige Entwicklungen integriert und abgebildet werden können, wie zum Beispiel:

- Integration neuer Geräteklassen (Einführung von mobilen Endgeräten Tablets / Notebooks)

- Einführung von mobilen Endgeräten (hohe Anforderungen an das WLAN)

- Schuleigene Geräte

- BYOD Konzept (private Endgeräte)

- Skalierbarkeit (viele Geräte im Klassenraum statt nur einzelne im Klassenraum)

- Endgerätemanagement: Welcher Aufwand muss geleistet werden, um zusätzliche Geräte in Betrieb zu nehmen?

- Erhöhung der Ausstattungsquote, Geräte zu Schüler: 1:1 statt 1:n

- Definition notwendiger Betriebssystemstände (Releasestände), um Verwaltbarkeit mit MDM-Software sicherzustellen

Im Medienentwicklungsplan des Schulträgers wird die Frage zum Standort der IT-Infrastruktur geklärt. Hierbei können folgende Szenarien umgesetzt werden:

- Server stehen lokal in jeder Schule = Redundanzen & Backup

- Server werden in einem Rechenzentrum bereitgestellt (kommunales RZ) = Anbindung/Redundante Leitungen

- Server-Leistung wird als Cloud-Service angemietet = Anbindung/Redundante Leitungen

Kabelgebunden

Zur Verbindung der einzelnen Endgeräte in den Klassenräumen, der WLAN-Access-Points und einzelnen Gebäuden untereinander ist die Einrichtung eines leistungsfähigen Computernetzwerks notwendig. Dabei ist ein kabelgebundenes Netzwerk einer kabellosen Verbindung vorzuziehen, da es Daten mit einer höheren Übertragungsgeschwindigkeit und stabiler übertragen kann. Benötigt werden dazu Switche, die die Funktion der Verbindung der einzelnen Teilnehmer übernehmen. Wünschenswert sind Switche, die über eine logische Trennung von unterschiedlichen Netzwerken verfügen (sog. VLANs), da nur so auf neue Anforderungen der Netzwerksegmentierung und –steuerung optimal reagiert werden kann.

|

Nicht vergessen: Switch

|

WLAN

Moderne Access-Points senden für die unterschiedlichen logischen Netzwerksegmente verschiedene WLAN-Netzwerke aus (Multi-SSID). Je nach Netzwerk werden zur Nutzung unterschiedliche Anmeldeinformationen benötigt. So können sich schuleigene Endgeräte der Pädagogik (z.B. schuleigene Laptops oder Tablets) z.B. über ein WPA2/3-Passwort oder mit einem Zertifikat am pädagogischen Netzwerk anmelden und bekommen so Zugriff auf Dienstleistungen im pädagogischen Netzwerk. Geräte im BYOD-Netzwerk dagegen authentifizieren sich mit einer individuellen Benutzerkennung oder kurzzeitig über ein - für die Unterrichtssituation erstelltes - Ticket. Da die Computersicherheit der BYOD-Geräte nur schwer bis gar nicht sichergestellt werden kann, muss hier über besondere Security-Regeln nachgedacht werden. Dabei sollten aber spezielle Anwendungsfälle unbedingt beachtet werden (die Funktion „client isolation“ führt bspw. zu Problemen mit einigen drahtlosen Präsentationstechniken).

Access-Point-PositionierungUm ein leistungsfähiges WLAN-Netzwerk zur Verfügung zu stellen, muss an allen Stellen im Gebäude, an denen mit mobilen Endgeräten gearbeitet werden soll, ein stabiler WLAN-Empfang möglich sein. Der Empfang bemisst sich dabei nicht durch die reine Abdeckung, sondern vor allem über ein Mindestmaß an Signalqualität und damit möglicher Bandbreite. Für einen möglichst störungsfreien Betrieb wird heute in der Regel primär auf WLAN im leistungsfähigeren 5-GHz-Frequenzband gesetzt, während das 2,4-GHz-Frequenzband nur als Ergänzung anzusehen ist.

Durch die speziellen Anwendungsszenarien in der Schule kommt es immer wieder zu Lastspitzen in der Nutzung des Netzwerks (z.B. durch das gleichzeitige Schauen von Videos oder dem Abspeichern von Dateien auf einem Dateiserver). Auf der technischen Ebene teilen sich alle Endgeräte die Bandbreite eines Access-Points. . Dieser Access-Point sollte daher möglichst gut mit vielen gleichzeitig aktiven Endgeräten umgehen können. Ein Indikator dafür ist das Antennenmuster. Durch die zuvor beschriebenen speziellen Nutzungsszenarien in der Schule wird deshalb perspektivisch in jedem Klassenraum ein Access-Point installiert werden müssen.

Deshalb sollte schon jetzt in jedem Klassenraum eine RJ45 Dose zum Anschluss eines Access-Points installiert werden (vgl. dazu auch die technische Ausstattung eines Klassenraums im Eckbaustein 4: Gebäudeinfrastruktur). Um nun die nötigen Positionen für die Access-Points zu bestimmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die unterschiedlich aufwendig in der Umsetzung sind. Als erste Möglichkeit kann eine Simulation anhand von Gebäudeplänen durchgeführt werden. Damit erhält man einen ersten Eindruck, wo Access-Points positioniert werden sollten.

In komplexeren Umgebungen (viele kleine Räume, spezielle Anforderungen) kann es sinnvoll sein, eine Vor-Ort Ausleuchtung durchzuführen. Diese ist deutlich ressourcenintensiver. Dabei ist zu beachten, dass eine Ausleuchtung stets während des Schulbetriebs durchgeführt werden muss, weil die sonst ermittelten Ergebnisse stark von der Realität abweichen können. Darüber hinaus sollte immer auch das Kosten-Nutzen Verhältnis mit einbezogen werden, weil der vermeintliche „Gewinn“ einer Ausleuchtung und Simulation dann schnell durch die Kosten selber wieder aufgebraucht wird, wenn z.B. perspektivisch die restlichen Räume ebenfalls ausgestattet werden müssen.

Access-Point-PositionierungUm ein leistungsfähiges WLAN-Netzwerk zur Verfügung zu stellen, muss an allen Stellen im Gebäude, an denen mit mobilen Endgeräten gearbeitet werden soll, ein stabiler WLAN-Empfang möglich sein. Der Empfang bemisst sich dabei nicht durch die reine Abdeckung, sondern vor allem über ein Mindestmaß an Signalqualität und damit möglicher Bandbreite. Für einen möglichst störungsfreien Betrieb wird heute in der Regel primär auf WLAN im leistungsfähigeren 5-GHz-Frequenzband gesetzt, während das 2,4-GHz-Frequenzband nur als Ergänzung anzusehen ist.

Durch die speziellen Anwendungsszenarien in der Schule kommt es immer wieder zu Lastspitzen in der Nutzung des Netzwerks (z.B. durch das gleichzeitige Schauen von Videos oder dem Abspeichern von Dateien auf einem Dateiserver). Auf der technischen Ebene teilen sich alle Endgeräte die Bandbreite eines Access-Points. . Dieser Access-Point sollte daher möglichst gut mit vielen gleichzeitig aktiven Endgeräten umgehen können. Ein Indikator dafür ist das Antennenmuster. Durch die zuvor beschriebenen speziellen Nutzungsszenarien in der Schule wird deshalb perspektivisch in jedem Klassenraum ein Access-Point installiert werden müssen.

Deshalb sollte schon jetzt in jedem Klassenraum eine RJ45 Dose zum Anschluss eines Access-Points installiert werden (vgl. dazu auch die technische Ausstattung eines Klassenraums im Eckbaustein 4: Gebäudeinfrastruktur). Um nun die nötigen Positionen für die Access-Points zu bestimmen, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die unterschiedlich aufwendig in der Umsetzung sind. Als erste Möglichkeit kann eine Simulation anhand von Gebäudeplänen durchgeführt werden. Damit erhält man einen ersten Eindruck, wo Access-Points positioniert werden sollten.

In komplexeren Umgebungen (viele kleine Räume, spezielle Anforderungen) kann es sinnvoll sein, eine Vor-Ort Ausleuchtung durchzuführen. Diese ist deutlich ressourcenintensiver. Dabei ist zu beachten, dass eine Ausleuchtung stets während des Schulbetriebs durchgeführt werden muss, weil die sonst ermittelten Ergebnisse stark von der Realität abweichen können. Darüber hinaus sollte immer auch das Kosten-Nutzen Verhältnis mit einbezogen werden, weil der vermeintliche „Gewinn“ einer Ausleuchtung und Simulation dann schnell durch die Kosten selber wieder aufgebraucht wird, wenn z.B. perspektivisch die restlichen Räume ebenfalls ausgestattet werden müssen.

|

Nicht vergessen: WLAN Die Technik sollte folgendes abdecken:

|

FIREWALL

Zur Verbindung der unterschiedlichen Schulnetzwerksegmente mit dem Internet benötigt es einen Router bzw. eine Firewall. Letztere kann außerdem dafür sorgen, dass bestimmte Geräte in den unterschiedlichen Netzwerken miteinander kommunizieren können (z.B. ein Präsentationsgerät im pädagogischen Netzwerk mit einem Schüler-Gerät im BYOD-Netzwerk). Außerdem kann sie für eine Priorisierung und Bandbreitenbegrenzung für Netzwerke oder einzelne Teilnehmer verwendet werden. Auch ein Jugendschutzfilter kann in diesem System installiert werden, sodass alle Endgeräte geschützt sind. Auch können Portsperren genutzt werden, um Dienste im Netzwerk zu sperren und so die Sicherheit zu erhöhen. Dabei muss allerdings darauf geachtet werden, dass gewünschte Applikationen weiterhin verfügbar bleiben (Mail, Videoübertragung zum Präsentationmedium).

|

Nicht vergessen: Router/Firewall (Je nach Szenario)

|

Zentrales Management

Die einzelne Verwaltung der Netzwerkinfrastrukturkomponenten stellt auf Grund der Vielzahl an Geräten einen hohen Aufwand dar und kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher sollte für die Netzwerksteuerung ein zentrales Managementsystem aufgesetzt werden. Ein solches System stellt für die Netzwerkadministratoren eine zentrale Oberfläche zur Verfügung, über die der Status des Gesamtnetzwerks und der Einzelkomponenten eingesehen und überwacht werden kann. Zudem bietet ein NMS die Möglichkeit, Konfigurationsänderungen und Softwareupdates für die Netzwerkkomponenten zentral zu veranlassen.

Ein solches System deckt im Idealfall nicht nur einzelne Schulen, sondern alle Einrichtungen eines Trägers ab. Es lässt sich dazu auch außerhalb des Installationsortes bedienen. Um verschiedenen Nutzergruppen (z.B. Schulbetreuern vor Ort) auch Zugriff auf nur einzelne Funktionen und/oder Einrichtungen zu geben, sollte das System einen rollenbasierten Zugriff beinhalten, der die Begebenheiten des Schulalltags berücksichtigt.

Netzwerkzugangskontrolle

Um für die beschriebene Aufteilung der Netzwerke (Verwaltung, Pädagogik, Externe) zu sorgen und differenzierte Zugriffsrechte steuern zu können, braucht es neben dem Netzwerkmanagement eine Zugangskontrollsystem. Grundsätzlich sollten alle Geräte nur auf die Netzwerksegmente Zugriff erhalten, zu denen Sie berechtigt sind. Zu diesem Zweck wird im Rahmen einer Netzwerkanmeldung die Identität eines Geräts oder Benutzers geprüft und basierend darauf die zutreffenden Zugriffe gewährt werden.

An der Realisierung eines solchen sicheren Netzwerkzugangs sind mehrere Komponenten beteiligt: Das Netzwerkgerät (z.B. ein Access-Point oder Router) blockiert eingangs den Netzwerkzugriff und fordert die Endgeräte zur Anmeldung auf. Als Anmeldedaten für das Netzwerk können die ohnehin im schulischen Identitätsmanagement (s.a. IDM) hinterlegten Zugänge genutzt werden oder kurzfristig für die Situation bereitgestellt werden. Als Vermittler zwischen Netzwerkgeräten und dem schulischen Identitätsmanagement ist ein System zur Netzwerkzugangskontrolle nötig.

Dieses System nimmt Anmeldeversuche entgegen und wertet diese aus. Im Zuge dieser Auswertung kann zum einen geprüft werden, ob die vorgegebene Nutzer- oder Geräteidentität tatsächlich existiert. Dazu kann das System vorhandene (Cloud-) Systeme wie das schulische Identitätsmanagement abfragen. Zum anderen kann es neben der reinen Prüfung auch weitere Informationen abrufen, die Rückschlüsse auf die Zugriffsrechte dieser Identität zulassen. Dazu können zum Beispiel die Position (Schüler, Lehrer, Direktor, Sekretariat etc.) oder die Klassenzugehörigkeit gehören, die ebenfalls im Identitätsmanagement hinterlegt sind, oder ein Gerätetyp (Drucker, Telefon, Apple-TV), der sich bereits an den Gerätedetails in der Anmeldung erkennen lässt. Weitere Informationsquellen für ein NAC-System können ein MDM-System (vgl. folgende Kapitel) sein, das Informationen über ein Endgerät bereitstellt. Anhand dieser Informationen entscheidet das System dann über die konkreten Zugangsrechte.

Die einzelne Verwaltung der Netzwerkinfrastrukturkomponenten stellt auf Grund der Vielzahl an Geräten einen hohen Aufwand dar und kann viel Zeit in Anspruch nehmen. Daher sollte für die Netzwerksteuerung ein zentrales Managementsystem aufgesetzt werden. Ein solches System stellt für die Netzwerkadministratoren eine zentrale Oberfläche zur Verfügung, über die der Status des Gesamtnetzwerks und der Einzelkomponenten eingesehen und überwacht werden kann. Zudem bietet ein NMS die Möglichkeit, Konfigurationsänderungen und Softwareupdates für die Netzwerkkomponenten zentral zu veranlassen.

Ein solches System deckt im Idealfall nicht nur einzelne Schulen, sondern alle Einrichtungen eines Trägers ab. Es lässt sich dazu auch außerhalb des Installationsortes bedienen. Um verschiedenen Nutzergruppen (z.B. Schulbetreuern vor Ort) auch Zugriff auf nur einzelne Funktionen und/oder Einrichtungen zu geben, sollte das System einen rollenbasierten Zugriff beinhalten, der die Begebenheiten des Schulalltags berücksichtigt.

Netzwerkzugangskontrolle

Um für die beschriebene Aufteilung der Netzwerke (Verwaltung, Pädagogik, Externe) zu sorgen und differenzierte Zugriffsrechte steuern zu können, braucht es neben dem Netzwerkmanagement eine Zugangskontrollsystem. Grundsätzlich sollten alle Geräte nur auf die Netzwerksegmente Zugriff erhalten, zu denen Sie berechtigt sind. Zu diesem Zweck wird im Rahmen einer Netzwerkanmeldung die Identität eines Geräts oder Benutzers geprüft und basierend darauf die zutreffenden Zugriffe gewährt werden.

An der Realisierung eines solchen sicheren Netzwerkzugangs sind mehrere Komponenten beteiligt: Das Netzwerkgerät (z.B. ein Access-Point oder Router) blockiert eingangs den Netzwerkzugriff und fordert die Endgeräte zur Anmeldung auf. Als Anmeldedaten für das Netzwerk können die ohnehin im schulischen Identitätsmanagement (s.a. IDM) hinterlegten Zugänge genutzt werden oder kurzfristig für die Situation bereitgestellt werden. Als Vermittler zwischen Netzwerkgeräten und dem schulischen Identitätsmanagement ist ein System zur Netzwerkzugangskontrolle nötig.

Dieses System nimmt Anmeldeversuche entgegen und wertet diese aus. Im Zuge dieser Auswertung kann zum einen geprüft werden, ob die vorgegebene Nutzer- oder Geräteidentität tatsächlich existiert. Dazu kann das System vorhandene (Cloud-) Systeme wie das schulische Identitätsmanagement abfragen. Zum anderen kann es neben der reinen Prüfung auch weitere Informationen abrufen, die Rückschlüsse auf die Zugriffsrechte dieser Identität zulassen. Dazu können zum Beispiel die Position (Schüler, Lehrer, Direktor, Sekretariat etc.) oder die Klassenzugehörigkeit gehören, die ebenfalls im Identitätsmanagement hinterlegt sind, oder ein Gerätetyp (Drucker, Telefon, Apple-TV), der sich bereits an den Gerätedetails in der Anmeldung erkennen lässt. Weitere Informationsquellen für ein NAC-System können ein MDM-System (vgl. folgende Kapitel) sein, das Informationen über ein Endgerät bereitstellt. Anhand dieser Informationen entscheidet das System dann über die konkreten Zugangsrechte.

- Wer soll mit welchen Geräten das Schulnetzwerk verwenden?

--> Definition logischer Netzwerke (wie viele Geräte, welches Gerät in welchem Netzwerk, Zugangsbeschränkungen, wie geschieht ggfs. die Freischaltung, Bandbreitenbeschränkungen) - Welche Dienste (Dateiablage, MDM, Beamer etc.) sollen von welchem Endgerät (schuleigen, BYOD) nutzbar sein?

- Wie sehen die baulichen Begebenheiten (> siehe Eckbaustein Gebäudeinfrastruktur) vor Ort aus?

- Sind alle baulichen Voraussetzungen vorhanden?

- An welchen Stellen müssen Switche für die Unterverteilung installiert werden?

- Wer führt die Konfiguration der Netzwerkhardware durch?

- Wie werden die Netzwerkgeräte gesteuert und eine Zugangssteuerung realisiert?

- Ist die Netzwerkhardware konform mit europäischem Datenschutz (ist der Hersteller z.B. zum Einbau von Backdoors verpflichtet?)

SERVER/CLOUD

Für die tägliche digitale Arbeit an der Schule sind verschiedene digitale Anwendungen notwendige Voraussetzung. Sie ermöglichen die Vereinfachung von organisatorischen Aufgaben, unterstützen bei der Kommunikation und Kollaboration und bieten die Möglichkeit zu einem lernort- und zeitunabhängigen Lernen. Diese Anwendungen können in der Schule, im kommunalen Rechenzentrum oder in der Cloud bereitgestellt werden und werden in der Regel über eine pädagogische Oberfläche erreicht.

- Wie sollen Anwendungen für den geplanten Unterricht an der Schule eingesetzt werden?

- Welche Art der Zusammenarbeit soll mittels einer Cloud- oder Server-Lösung ermöglicht werden?

- Gibt es bestehende zentrale Cloud- oder Server-Lösungen, die wir in Anspruch nehmen können?

- Funktionieren die ausgewählten Anwendungen in der intendierten Cloud- oder Server- Umgebung?

IDENTITY- UND ACCESSMANAGEMENT (IDM ODER IAM)

Professionelle schulische IT-Infrastruktur funktioniert nur mit einem Identity- und Accessmanagement. Die Vielzahl der heute an Schulen vorhandenen Anwendungen kann ohne eine Vereinheitlichung der unterschiedlichen Benutzerverwaltungen nicht sinnvoll administriert werden. Nicht nur Schulserver-Lösungen, sondern auch schulübergreifende Lösungen sind hierfür möglich, mit der starken Tendenz zu Letzterem. Datenschutztechnisch muss die Trennung zwischen dem pädagogischen- und dem Verwaltungsnetz beachtet werden. Ein IAM dient der Pflege der Benutzer sowie Klassen- und Kurszugehörigkeiten, da die Administration in jedem Angebot einzeln sonst aufwendig, teilweise unvollständig und fehleranfällig ist. Ein IDM stellt Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen Angeboten her und ist damit wesentliche Gelingensbedingung für die digitale Entwicklung im Schulbereich. Beim Verzahnen von IDMs, ist das Management der Identitäten vor allem dadurch eine Erleichterung wenn es an einer Stelle passiert. Beispielsweise lokal in der Schule und dann mit einem Hybriden Ansatz mit der Cloud verzahnt wird damit Identitäten an einer Stelle gepflegt werden können. Mehrfachpflege kann aufwändig, Fehleranfällig und vor allem fürs Betriebsmodell / Support kostenintensiv sein.

SOFTWAREVERTEILUNG

Softwareverteilung meint den Prozess der zeitgleichen Installation der gleichen Software auf mehrere Rechner. Softwareverteilung kommt in der Schule immer dann zum Einsatz, wenn z.B. Schülerrechner mit neuen Programmen ausgestattet werden sollen oder Updates installiert werden müssen. Im Gegensatz zu einer manuellen Softwareverteilung, wo Mitarbeiter Rechner für Rechner mit neuen Programmen bestücken, passiert die automatische Softwareverteilung in der Regel automatisiert, oft remote und oft zu Randzeiten, wenn die Rechner nicht für die Arbeit benötigt werden.Automatische Softwareverteilung sollte nur über qualifizierte Stellen erfolgen, da Fehler beim Ausrollen von neuer Software den Ausfall von einer großen Anzahl an Schüler- oder Lehrergeräten nach sich ziehen können. Bei der Häufigkeit von Betriebssystemupdates, der Notwendigkeit der regelmäßigen Aktualisierung sicherheitsrelevanter Anwendungen wie Virenscannern oder Browsern oder der zeitnahen Installation von digitalen Bildungsapps kommt eine Schule um eine automatische Softwareverteilung nicht drumherum.

Folgendes sollte bei der Softwareverteilung beachtet werden:

Folgendes sollte bei der Softwareverteilung beachtet werden:

- In einer Schule gibt es verschiedene Nutzergruppen - Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Mitglieder der (erweiterten) Schulleitung, Sekretariat, pädagogisches Personal etc. Manche Nutzergruppen müssen weiter aufgesplittet werden, z.B. die Schülerinnen und Schüler nach Jahrgängen, die Lehrkräfte nach Fachgruppen etc.

- Bestimmte Arten von Software sind für alle Nutzer in der Schule gleich (z.B. Browser, Office-Programme), andere Software ist speziell für eine eine bestimmte Nutzergruppe. Pro Nutzergruppe können daher Softwarepakete definiert werden. Das macht es dem Administrator leichter, den Überblick darüber zu behalten, an welche Geräte welche Software ausgerollt werden soll. Ist- und Soll-Konfiguration eines Geräts sollten entsprechend dokumentiert werden.

MOBILE-DEVICE-MANAGEMENT (MDM)

Mobile-Device-Management meint die zentralisierte Administration von mobilen Geräten, wie z.B. Tablets oder Smartphones über spezielle Programme und Services. Über Mobile-Device-Management können mobile Geräte zentral mit Software oder Inhalten ausgestattet werden (Mobile Application Management / Mobile Content Management) und es findet eine Benutzer-Rollen- und Rechte-Verwaltung statt (Identity and Access Management). Auf Grund des fließenden Übergangs zwischen den unterschiedlichen Geräteklassen (auch Präsentationsmedien laufen mit Betriebssystemen, die auf Tablets zu finden sind), sollte neben der Steuerungsmöglichkeit für dediziert mobile Geräte auch darüber nachgedacht werden, wie fest installierte Geräte gesteuert werden können.

Implementierung

Multi-Device-Management-Lösungen funktionieren in der Regel nach dem Client-Server-Modell, d.h. es existiert auf dem Server eine Komponente, die Befehle zur Installation einer bestimmten Software und zur Veränderung von Benutzergruppen-Rechte, an alle angeschlossenen mobilen Geräte (Clients) weitergibt. Auf den Clients werden diese Befehle dann ausgeführt.

Über Multi-Device-Management-Lösungen kann eine Vielzahl an mobilen Geräten zentral gewartet werden, es können aber auch einzelne Geräte angesteuert und konfiguriert werden.

Implementierung

Multi-Device-Management-Lösungen funktionieren in der Regel nach dem Client-Server-Modell, d.h. es existiert auf dem Server eine Komponente, die Befehle zur Installation einer bestimmten Software und zur Veränderung von Benutzergruppen-Rechte, an alle angeschlossenen mobilen Geräte (Clients) weitergibt. Auf den Clients werden diese Befehle dann ausgeführt.

Über Multi-Device-Management-Lösungen kann eine Vielzahl an mobilen Geräten zentral gewartet werden, es können aber auch einzelne Geräte angesteuert und konfiguriert werden.

ID Management & Datenschutz

Softwareverteilung

MDM – Mobilgeräteverwaltung

- Welche Logindaten sollen für die unterschiedlichen Dienste verwendet werden?

- Wie werden Anwendungen auf schuleigenen Geräten bereitgestellt?

- Softwareverteilung in Client-Server-Struktur (MDT)

- Unterstützung der eingesetzten Betriebssysteme (MDM)

- Terminalserver-Technologie

- Virtual Desktop Infrastructure (VDI): Das Hosten von Desktopsystemen als virtueller Arbeitsplatz innerhalb einer virtuellen Maschine (VM)

- Wo werden Unterrichtsergebnisse gespeichert und dokumentiert?

- Wie sollen die digitalen Kommunikationswege in der Schule gestaltet werden (Messenger, Mail etc.)?

- Entspricht die IT-Infrastruktur den jeweiligen datenschutzrechtlichen Vorgaben?

Softwareverteilung

- Ist die Softwareverteilung kompatibel mit allen eingesetzten Betriebssystemen?

- Inkludiert die Software ein MDM?

- Kann die Softwareverteilung mit der zum Einsatz vorgesehenen Software umgehen?

MDM – Mobilgeräteverwaltung

- Funktioniert das MDM-System mit den ausgewählten Endgeräten?

- Unterstützt das MDM-System alle Verwaltungsfunktionen, die für das Nutzungsszenario der Hardware vorgesehen sind?

- Bietet das MDM plattformübergreifenden Support von neuen Endgeräten, beispielsweise für Android, iOS und Microsoft aus ein und der selben Administrationsoberfläche?

PRÄSENTATIONSTECHNOLOGIE

Digitale Tafel

Eine "digitale Tafel“ ist eine elektronische, interaktive Multitouch-Oberfläche die, je nach Ausführung und technologischer Anforderung, in Verbindung mit einem Computer und einer entsprechenden Tafelbildsoftware funktioniert. Bisherige Technologien, wie ein interaktives Whiteboard in Kombination mit einem Projektor, werden mittlerweile durch Multitouch-Displays, also interaktive Flachbildschirme, für den Einsatz in Schulen und zum Unterrichten abgelöst. Es handelt sich dabei um ein großes Display, ähnlich einem Fernseher, mit Touch-Funktion, dass sich wie ein übergroßes Tablett benutzen lässt.

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Bildquellen sind dabei vorhanden.

Aktuelle Studien zeigen, dass Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz von digitalen Tafeln bzw. Touch-Displays besser motiviert und auch positivere Lernergebnisse erzielt werden können. Dies gilt besonders in der Grundschule. Bei Grundschülern ist die Augen-Hand-Koordination der Lehrkräfte sehr wichtig.

Die digitalen Tafeln haben, je nach Hersteller unterschiedliche Größen, die von 48“ bis hin zu 86“ reichen. Die Bildschirmdiagonale eines 86“ Displays liegt bei ca. 2,20m. Die Standardgröße liegt derzeit bei 85-86 Zoll.

Standardmäßig verfügen die meisten Multitouch-Displays über ein Android-Modul oder eine integrierte Tafelsoftware, um die Geräte ohne Anschluss eines externen PCs für den Unterricht zu nutzen. Dadurch lassen sich diese Geräte sofort beim Einschalten für den Unterricht einsetzen. Die Funktionalität und Leistungsfähigkeit sowie das Betriebssystem der integrierten Module unterscheiden sich je nach Hersteller, daher unterstützen die Displays den Einsatz weiterer digitaler Werkzeuge im Unterricht, beispielsweise das Arbeiten mit Tablets durch das Teilen/Spiegeln von Bildschirmansichten und der multidirektionalen Interaktion mit Inhalten, in unterschiedlicher Weise. Bei allen Geräten ist es möglich, über USB einen Computer an das Display anzuschließen. Dadurch lässt sich alles auf der Oberfläche der digitalen Tafel darstellen oder bearbeiten, was der angeschlossene Computer anzeigt.

Die Oberflächen der interaktiven Whiteboards und interaktiven Displays reagieren auf Eingabesignale durch Stifte und/oder Finger abhängig von der Technologie der Signalerkennung. Aktive Stifte beinhalten eine eigene Technologie und sind in der Regel batteriebetrieben, passive Stifte funktionieren ohne weitere Technik oder Batterien, da die Signalerkennung auf der interaktiven Bildschirmoberfläche des Displays oder des Whiteboards erfolgt.

Über einen Computer werden die an der Oberfläche der digitalen Tafel ausgelösten Eingabesignale, erfolgt mittels eines kabellosen Stifts, per Fingerdruck, einer Geste etc., als digitale Information in Form von Daten transformiert und das errechnete Bild unmittelbar auf die Displayoberfläche oder bei einem interaktiven Whiteboard über einen Beamer auf die Boardoberfläche projiziert bzw. gezeigt. Dadurch entsteht der Eindruck eines unverzögerten realen Tafelbildes. Diese digitalen Tafelbilder können abgespeichert und bei Bedarf immer wieder aufgerufen werden.

Die Dateneingabe an der digitalen Tafel kann aber auch direkt am Computer/Laptop oder über ein Tablet oder einen Tablet-PC erfolgen. Das Tablet funktioniert dann, vereinfacht gesagt, wie ein interaktives Whiteboard im Mini-Format. Es ermöglicht den Lehrkräften sich im Raum frei zu bewegen und mit der Tafel zu interagieren, ohne davor stehen zu müssen.

Es ersetzt somit das interaktive Whiteboard als Eingabefläche. Vorteil gegenüber der Eingabe mit der Maus am PC ist, dass das Tablet frei bewegbar ist.

Je nach Hersteller und Ausstattung der digitalen Tafel funktioniert das Einbinden von Tablets standardmäßig oder es muss weitere Hard- und Software angeschafft bzw. genutzt werden.

Interaktive Whiteboards und Touch Displays werden als fahrbare Tafeln oder zur festen Wandmontage mit Höhenverstellung angeboten und sind mit oder auch ohne erweiterte Seitenflüge als Tafelsystem erhältlich. Während das Multitouch-Display ein System ist, das keine weiteren Komponenten benötigt, werden interaktive Whiteboards mit Projektoren, sog. Ultrakurzsdistanzbeamer, montiert. Es gibt auch sog. interaktive Beamer, bei denen die Technologie nicht im bzw. auf dem Whiteboard liegt, sondern im Beamer verbaut ist. Auch hier ist generell die Montage einer Projektionsfläche, wie einer Weißwandtafel, erforderlich. Mit einem besonderen Stift werden die interaktiven Projektoren über die Whiteboardoberflächen bedient. Einige dieser Beamer beinhalten eine Whiteboard Software, sodass der Projektor ohne PC nach dem Einschalten für einen Anschrieb genutzt werden kann.

Es zeigt sich, dass mehr und mehr Multitouch-Displays im Schulbetrieb eingesetzt werden. Hierfür sprechen die optimale Bilddarstellung, die einfache Handhabe und die geräuschlose Nutzung. Zudem ist alles in einem Gerät verbaut. Einige Multitouch-Displays werden mit einem bereits integrierten PC angeboten, der individuell konfiguriert werden kann. Ein Mehrwert bieten integrierten PCs indem sie die Administration von der Ferne und die Managebarkeit Remote durch Service Desks ermöglichen. Für die Displays spricht auch, dass in den Displays bereits gute Lautsprechersysteme verbaut und somit zusätzliche Boxen in der Regel nicht notwendig sind. Zudem sind zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Bild- und Audioquellen vorhanden.

Multitouch- Displays werden zusätzlich fast immer mit einer „on board“-Software angeboten. Weitere Anwendungen und Apps sind im Lieferumfang enthalten oder können über integrierte Rechner-Module oder das Zuspielen externer Geräte (z.B. Notebook, Tablet o.ä.) über das Multitouch-Display angezeigt und bedient werden.

Auf den Bildungsmarkt spezialisierte Hersteller liefern mit den Multitouch-Displays und interaktiven Whiteboards eine sogenannte Boardsoftware als Tafelbild- und Unterrichtssoftware, die nicht nur eine ortsunabhängige Unterrichtsvor- und -nachbereitung erlaubt, sondern auch unterrichtsrelevante Werkzeuge bereitstellt. Solche Software bietet eine Vielzahl von Interaktionsmöglichkeiten, die speziell für den pädagogischen Bedarf entwickelt wurden. Zudem werden mit der jeweiligen Boardsoftware umfangreiche Bildergalerien und fertige Animationen mitgeliefert. Die Seiten und Animationsinhalte lassen sich speichern und jederzeit im Unterricht wieder aufrufen und bearbeiten.

Eine "digitale Tafel“ ist eine elektronische, interaktive Multitouch-Oberfläche die, je nach Ausführung und technologischer Anforderung, in Verbindung mit einem Computer und einer entsprechenden Tafelbildsoftware funktioniert. Bisherige Technologien, wie ein interaktives Whiteboard in Kombination mit einem Projektor, werden mittlerweile durch Multitouch-Displays, also interaktive Flachbildschirme, für den Einsatz in Schulen und zum Unterrichten abgelöst. Es handelt sich dabei um ein großes Display, ähnlich einem Fernseher, mit Touch-Funktion, dass sich wie ein übergroßes Tablett benutzen lässt.

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Bildquellen sind dabei vorhanden.

Aktuelle Studien zeigen, dass Schülerinnen und Schüler durch den Einsatz von digitalen Tafeln bzw. Touch-Displays besser motiviert und auch positivere Lernergebnisse erzielt werden können. Dies gilt besonders in der Grundschule. Bei Grundschülern ist die Augen-Hand-Koordination der Lehrkräfte sehr wichtig.

Die digitalen Tafeln haben, je nach Hersteller unterschiedliche Größen, die von 48“ bis hin zu 86“ reichen. Die Bildschirmdiagonale eines 86“ Displays liegt bei ca. 2,20m. Die Standardgröße liegt derzeit bei 85-86 Zoll.

Standardmäßig verfügen die meisten Multitouch-Displays über ein Android-Modul oder eine integrierte Tafelsoftware, um die Geräte ohne Anschluss eines externen PCs für den Unterricht zu nutzen. Dadurch lassen sich diese Geräte sofort beim Einschalten für den Unterricht einsetzen. Die Funktionalität und Leistungsfähigkeit sowie das Betriebssystem der integrierten Module unterscheiden sich je nach Hersteller, daher unterstützen die Displays den Einsatz weiterer digitaler Werkzeuge im Unterricht, beispielsweise das Arbeiten mit Tablets durch das Teilen/Spiegeln von Bildschirmansichten und der multidirektionalen Interaktion mit Inhalten, in unterschiedlicher Weise. Bei allen Geräten ist es möglich, über USB einen Computer an das Display anzuschließen. Dadurch lässt sich alles auf der Oberfläche der digitalen Tafel darstellen oder bearbeiten, was der angeschlossene Computer anzeigt.

Die Oberflächen der interaktiven Whiteboards und interaktiven Displays reagieren auf Eingabesignale durch Stifte und/oder Finger abhängig von der Technologie der Signalerkennung. Aktive Stifte beinhalten eine eigene Technologie und sind in der Regel batteriebetrieben, passive Stifte funktionieren ohne weitere Technik oder Batterien, da die Signalerkennung auf der interaktiven Bildschirmoberfläche des Displays oder des Whiteboards erfolgt.

Über einen Computer werden die an der Oberfläche der digitalen Tafel ausgelösten Eingabesignale, erfolgt mittels eines kabellosen Stifts, per Fingerdruck, einer Geste etc., als digitale Information in Form von Daten transformiert und das errechnete Bild unmittelbar auf die Displayoberfläche oder bei einem interaktiven Whiteboard über einen Beamer auf die Boardoberfläche projiziert bzw. gezeigt. Dadurch entsteht der Eindruck eines unverzögerten realen Tafelbildes. Diese digitalen Tafelbilder können abgespeichert und bei Bedarf immer wieder aufgerufen werden.

Die Dateneingabe an der digitalen Tafel kann aber auch direkt am Computer/Laptop oder über ein Tablet oder einen Tablet-PC erfolgen. Das Tablet funktioniert dann, vereinfacht gesagt, wie ein interaktives Whiteboard im Mini-Format. Es ermöglicht den Lehrkräften sich im Raum frei zu bewegen und mit der Tafel zu interagieren, ohne davor stehen zu müssen.

Es ersetzt somit das interaktive Whiteboard als Eingabefläche. Vorteil gegenüber der Eingabe mit der Maus am PC ist, dass das Tablet frei bewegbar ist.

Je nach Hersteller und Ausstattung der digitalen Tafel funktioniert das Einbinden von Tablets standardmäßig oder es muss weitere Hard- und Software angeschafft bzw. genutzt werden.

Interaktive Whiteboards und Touch Displays werden als fahrbare Tafeln oder zur festen Wandmontage mit Höhenverstellung angeboten und sind mit oder auch ohne erweiterte Seitenflüge als Tafelsystem erhältlich. Während das Multitouch-Display ein System ist, das keine weiteren Komponenten benötigt, werden interaktive Whiteboards mit Projektoren, sog. Ultrakurzsdistanzbeamer, montiert. Es gibt auch sog. interaktive Beamer, bei denen die Technologie nicht im bzw. auf dem Whiteboard liegt, sondern im Beamer verbaut ist. Auch hier ist generell die Montage einer Projektionsfläche, wie einer Weißwandtafel, erforderlich. Mit einem besonderen Stift werden die interaktiven Projektoren über die Whiteboardoberflächen bedient. Einige dieser Beamer beinhalten eine Whiteboard Software, sodass der Projektor ohne PC nach dem Einschalten für einen Anschrieb genutzt werden kann.

Es zeigt sich, dass mehr und mehr Multitouch-Displays im Schulbetrieb eingesetzt werden. Hierfür sprechen die optimale Bilddarstellung, die einfache Handhabe und die geräuschlose Nutzung. Zudem ist alles in einem Gerät verbaut. Einige Multitouch-Displays werden mit einem bereits integrierten PC angeboten, der individuell konfiguriert werden kann. Ein Mehrwert bieten integrierten PCs indem sie die Administration von der Ferne und die Managebarkeit Remote durch Service Desks ermöglichen. Für die Displays spricht auch, dass in den Displays bereits gute Lautsprechersysteme verbaut und somit zusätzliche Boxen in der Regel nicht notwendig sind. Zudem sind zahlreiche Anschlussmöglichkeiten für unterschiedliche Bild- und Audioquellen vorhanden.

Multitouch- Displays werden zusätzlich fast immer mit einer „on board“-Software angeboten. Weitere Anwendungen und Apps sind im Lieferumfang enthalten oder können über integrierte Rechner-Module oder das Zuspielen externer Geräte (z.B. Notebook, Tablet o.ä.) über das Multitouch-Display angezeigt und bedient werden.

Auf den Bildungsmarkt spezialisierte Hersteller liefern mit den Multitouch-Displays und interaktiven Whiteboards eine sogenannte Boardsoftware als Tafelbild- und Unterrichtssoftware, die nicht nur eine ortsunabhängige Unterrichtsvor- und -nachbereitung erlaubt, sondern auch unterrichtsrelevante Werkzeuge bereitstellt. Solche Software bietet eine Vielzahl von Interaktionsmöglichkeiten, die speziell für den pädagogischen Bedarf entwickelt wurden. Zudem werden mit der jeweiligen Boardsoftware umfangreiche Bildergalerien und fertige Animationen mitgeliefert. Die Seiten und Animationsinhalte lassen sich speichern und jederzeit im Unterricht wieder aufrufen und bearbeiten.

WEITERFÜHRENDE LINKS

- Wie wird die Präsentationstechnik eingesetzt (was sind die Unterrichtsszenarien und –bedürfnisse)?

- Wie werden externe Geräte an die Präsentationstechnik angeschlossen (z.B. USB, HDMI, kabellos)?

- Soll mit weiteren digitalen Werkzeugen im Klassenzimmer gearbeitet werden und sollen diese mit der digitalen Tafel interagieren?

- Ist die Präsentationstechnik kompatibel mit bestehenden Komponenten (Schulserver, Netzwerkrouter etc.)?

- Können Sie, wie bei der Kreidetafel, das Geschriebene mit der Handfläche wegwischen?

- Können alle Anforderungen an räumliche Gegebenheiten für Trägersysteme (Wand- und Bodenbeschaffenheit etc.) nachgegangen werden?

- Wie und wo wird die Präsentationstechnik montiert und benutzt?

- Kommt die Präsentationstechnik ohne zusätzliche Stromversorgung aus?

- Gibt es eine Leuchtanzeige, die über den Betriebszustand informiert?

- Gibt es eine Unterrichts- und Tafelbild-Software in deutscher Sprache?

- Sind die Anwendungen intuitiv und einfach zu bedienen?

- Darf die Software von allen Schülern und Lehrkräfte einer Schule genutzt werden?

- Sind Updates online (und kostenfrei) verfügbar?

- Wie werden die digitalen Tafeln über den Hersteller betreut? Ist ein regionaler Support in der Nähe zur Schule gesichert? Wie sind die Reaktionszeiten? Wie sieht das Service-Konzept aus?

- Wie sieht das Schulungskonzept des Herstellers für den Einsatz der Unterrichtssoftware und Anwendungen aus? Welche Unterstützung ist erhältlich?

- Welcher Contentumfang wird in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt?

LADEN SIE DIE CHECKLISTE TECHNISCHE INFRASTRUKTUR HIER HERUNTER!